1925年,彭士禄出生在广东省海丰县。他的父亲彭湃是中国共产党早期农民运动的主要领导人之一,母亲蔡素屏是广东海丰县妇女解放协会主任。父母先后牺牲,彭士禄四岁时就成了孤儿,幼年的彭士禄受到老百姓的养育和保护,先后被二十多个家庭收养。每每回忆起自己的童年,彭士禄总是饱含深情地说:“坎坷的童年经历,磨练了我不怕困难艰险的性格。我对人民永远感激,无论我怎样的努力,都感到不足以回报他们给予我的恩情。”

1940年,彭士禄15岁,在周恩来的安排下,他和一批烈士子弟辗转来到革命圣地延安,被送到延安青年干部学院就学。途经重庆八路军办事处时,彭士禄第一次见到了周恩来和邓颖超,周总理见到彭士禄的第一句话就说:孩子,终于找到了你。在延安中学,他学习刻苦,劳动积极,成为模范生。

1951年,彭士禄被选派留学苏联,他先在喀山化工学院化工机械系学习,又转学到莫斯科化工机械学院继续学习,到1956年彭士禄毕业,获得了苏联颁发的优秀化工机械工程师证书。当时,正在苏联访问的国防部副部长陈赓告诉彭士禄:“中央已决定,选一批留学生改行学原子能核动力专业,你愿意改行吗?”“我当然愿意,只要祖国需要。”彭士禄坚定地回答!

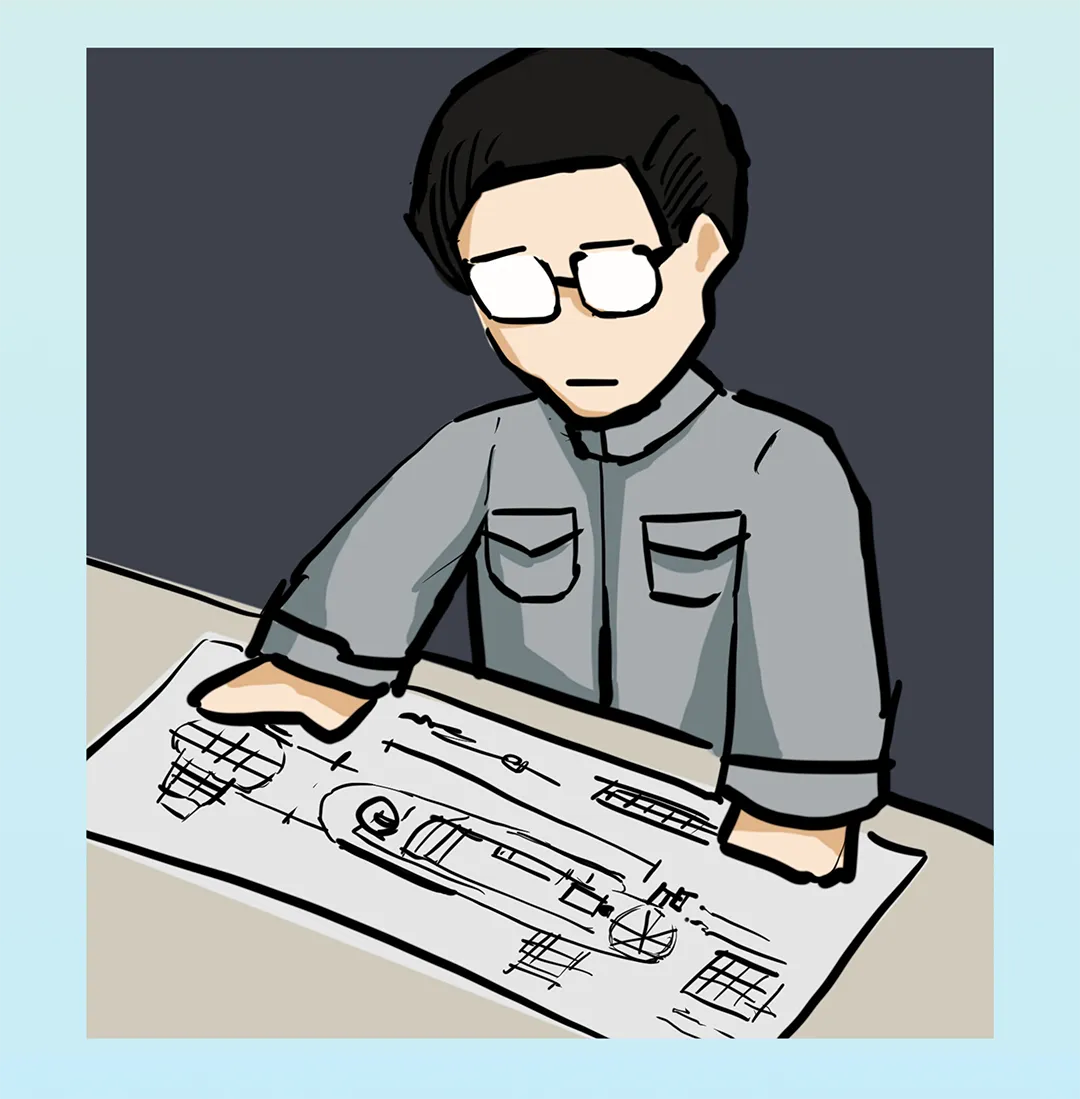

面对复杂的国际形势,毛主席说:“核潜艇, 一万年也要搞出来。”1965年,代号为“09”的中国第一个核潜艇工程上马,彭士禄作为基地技术负责人。在全体设计人员夜以继日、废寝忘食的协同努力下,100天后,核动力装置陆上模拟堆和装配潜艇的蓝图便设计出来了。

在进行反应堆物理计算时,彭士禄等人建立了计算模型,推导出计算公式。靠着原始的计算尺和手摇计算器,彭士禄等科技人员日以继夜计算了十几万个数据,确立了自己的计算公式;带领大家做了1:1零功率试验,发现了误差,修正了公式,保证了反应堆在常温下安全可控。

在四川青衣江畔的深山里,彭士禄带领团队开始秘密建设中国第一座潜艇核动力陆上模式堆试验基地。与父辈壮烈的革命生涯不同,彭士禄选择了在这样的机密任务中隐姓埋名、奉献一生,和家里联系也只剩一个“成都291信箱”的地址。他这样写道:“如活着能热爱祖国、 忠于祖国,为祖国的富强而献身,足矣。”

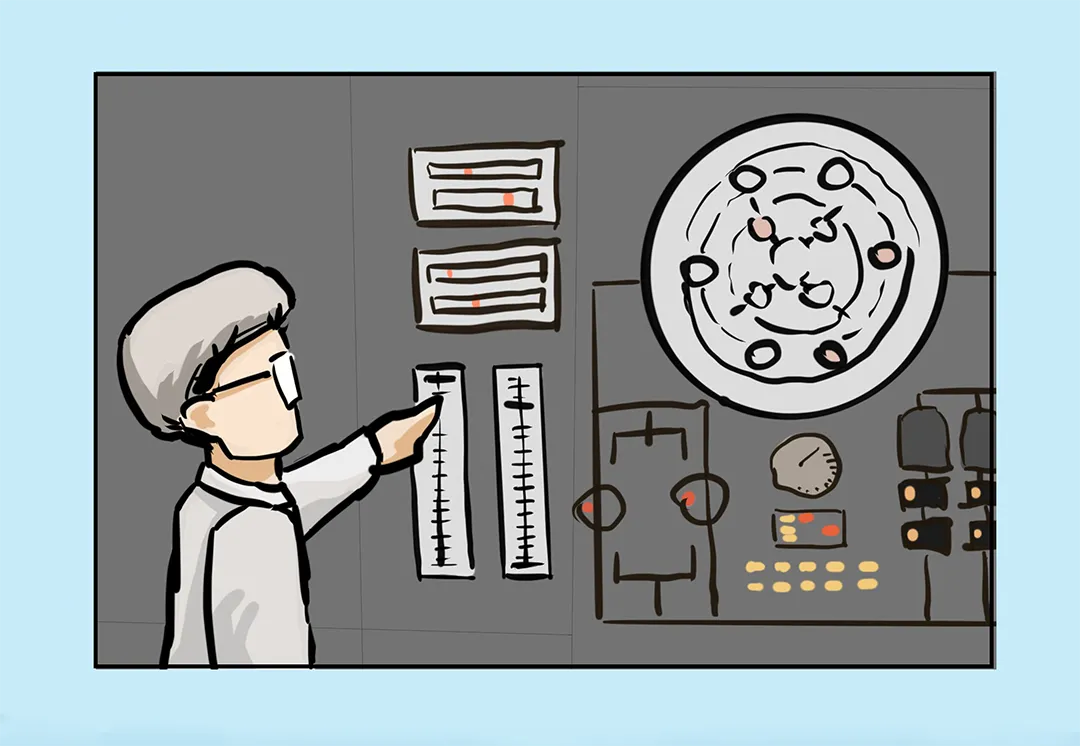

1970年8月30日,中国第一座潜用核动力装置陆上模式堆首次达到设计满功率。

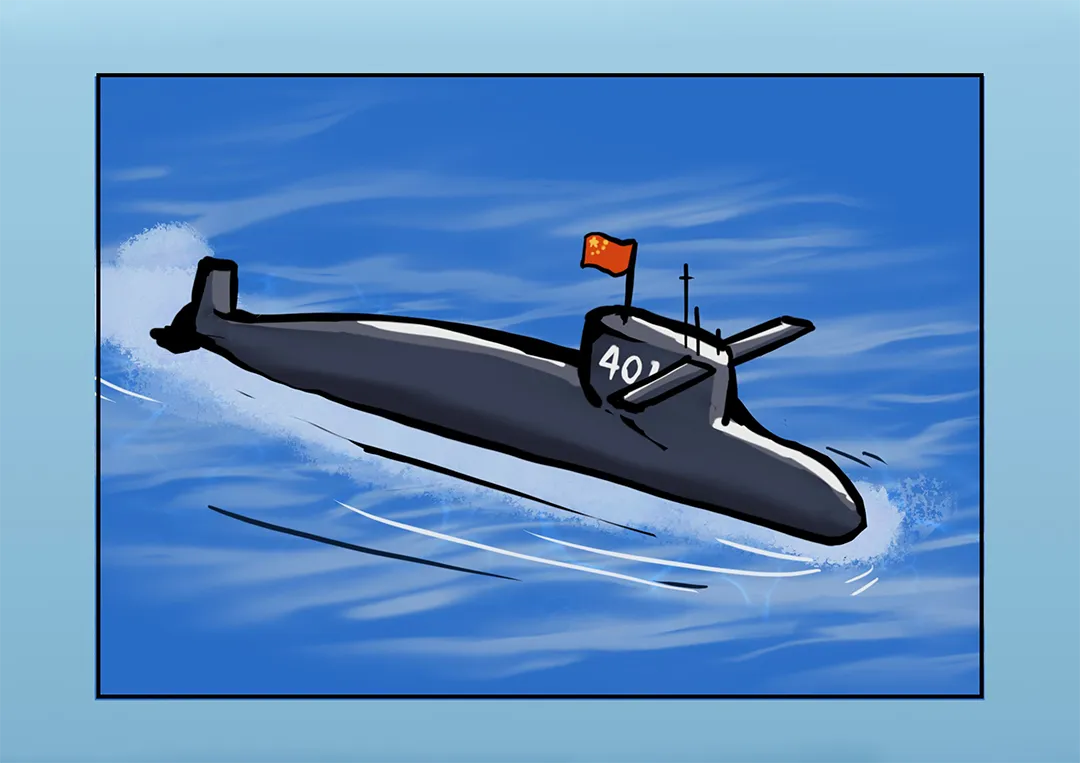

紧接着,彭士禄赶赴葫芦岛造船厂负责核动力装置安装、调试、运行。1970年12月26日,我国第一艘核潜艇成功下水,4.6万个零部件全部实现自主研制,1971年3月,核潜艇反应堆达到了热态临界,我国潜艇第一次实现了核能发电。中国第一艘核潜艇凝聚了彭士禄的全部心血,作为总设计师的他随艇出海试航。

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家。1988年9月,我国战略导弹核潜艇水下发射运载火箭获得圆满成功。

彭士禄曾说,自己有三个心愿:一是盼望祖国早日拥有更加强大的核潜艇力量;二是盼望祖国早日成为核电强国;三是盼望祖国早日实现中华民族的伟大复兴,早日圆了老百姓过上幸福生活的中国梦。

2020年11月,在彭士禄离开这个世界前的最后的一个生日,心里念念不忘的依旧是他那句最初的誓言:只要祖国需要,我愿意贡献一切!

他是中国核动力事业的拓荒牛,是中国核潜艇第一任总设计师,也是中国第一个核动力装置的主要设计者。他是享誉世界的"中国核潜艇之父”。

51年前,我国首艘核潜艇“长征一号”缓缓驶向蔚蓝深处。51年过去了,在同一片海空,彭士禄的骨灰撒入大海,“深潜”一生,只为“永远守望祖国的海洋”。